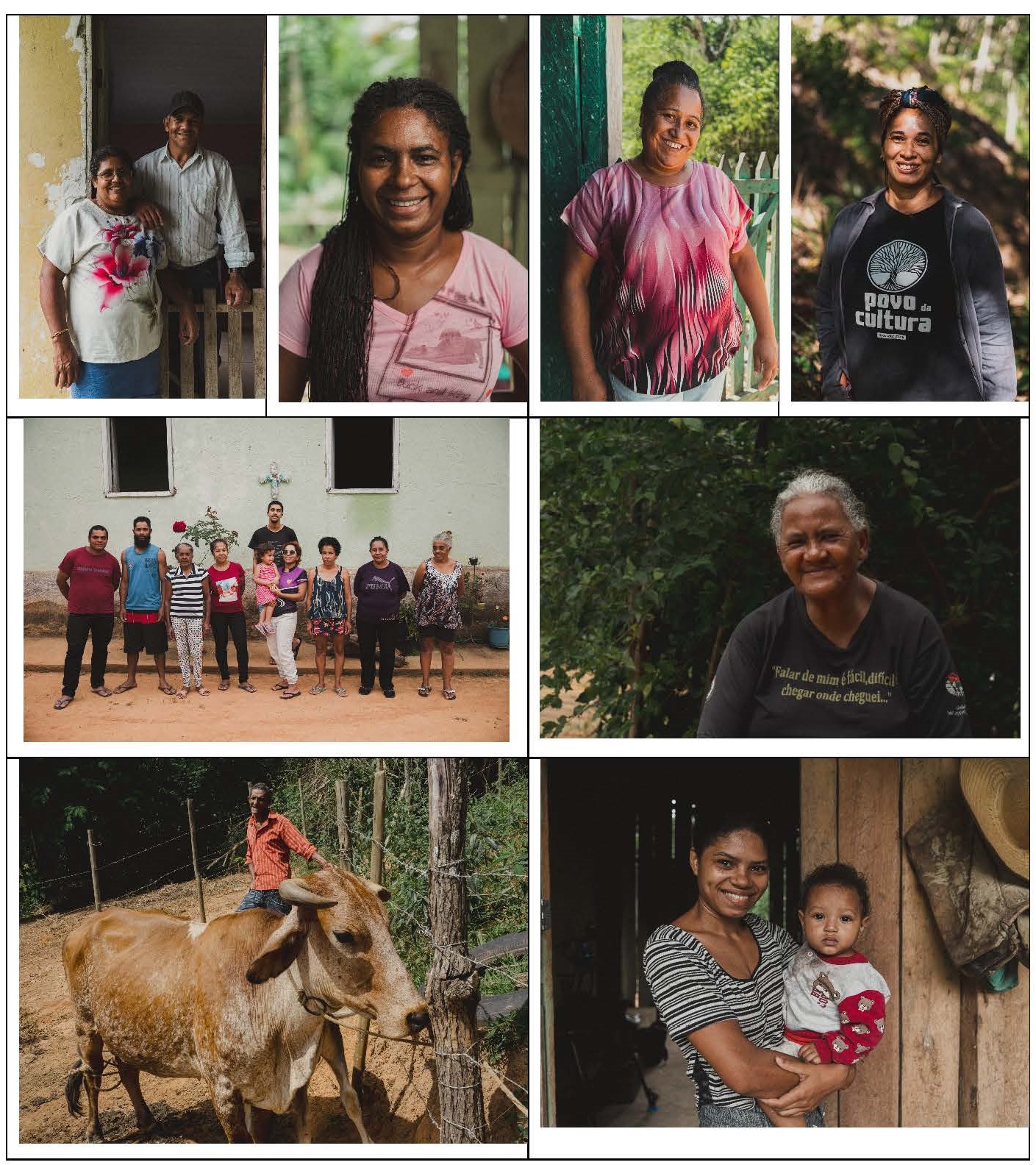

Notre recherche-action a commencé auprès de collectifs d’agricultrices agroécologiques de Barra do Turvo, Itaoca et Peruíbe dans le Vale do Ribeira (SP) et de Simonésia, Divino et Acaiaca dans la Zona da Mata (MG). Durant cette première phase de terrain, un objectif important a été de mettre en pratique et d’ajuster notre méthodologie.

Au niveau des agricultrices, notre méthodologie vise à comprendre le rapport avec la nature, construit à travers les pratiques agricoles, la valorisation de la production et la participation politique. Cette méthodologie repose notamment sur une visite de l’espace de vie et de travail que nous réalisons avec chaque agricultrice et qui aboutit à un dessin de cet espace réalisé par elle. Doublement inspiré des études féministes et des ethnosciences, ce dessin ou « ethno-repérage » représente les savoirs et la diversité agricole, en même temps que les flux économiques et écologiques et la division sexuelle du travail et l’organisation genrée de l’espace. Il constitue une base permettant de croiser la réflexion sur le rapport à la nature, dans sa dimension matérielle et subjective, avec celle sur les inégalités de genre et les conditions d’autonomie des agricultrices.

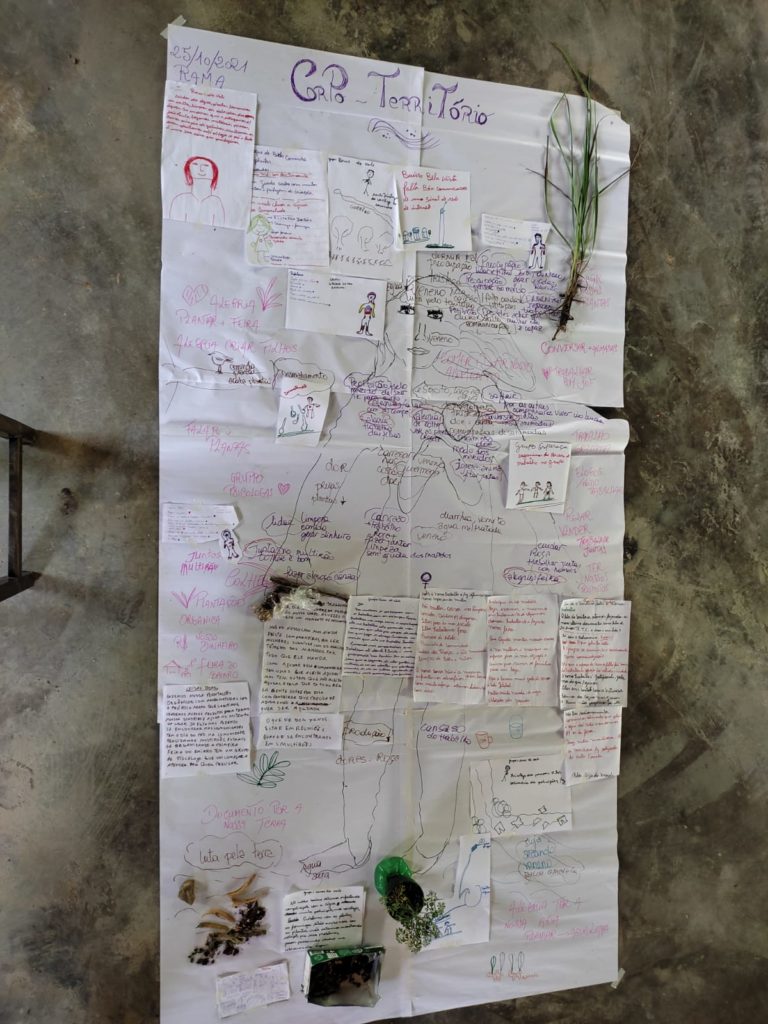

Au niveau collectif, notre méthodologie repose sur trois instruments complémentaires de représentation des conflits et des mobilisations socio-environnementales présents dans la vie des agricultrices : une Cartographie féministe socioe-nvironnementale, axée sur la manière dont ces processus sont perçus dans l’espace par les agricultrices ; une Carte « corps-territoire », qui précise comment ces processus sont ressentis et analysés au quotidien, en partant de la dimension du corps ; et une « Rivière de la vie » du territoire, qui reconstruit les trajectoires personnelles et collectives dans le temps. Croisant les enseignements des études féministes, d’une part, de l’économie et de l’écologie politiques, d’autre part, ces instruments permettent de visualiser divers savoirs des agricultrices sur les conflits socio-environnementaux, l’agroécologie et les autres formes de mobilisation socio-environnementale qui construisent leur territoire.

Ces instruments innovants de production de connaissances, alliés aux méthodes classiques de collecte de données par entretien, observation et collecte documentaire, mettent en évidence les liens existants entre agroécologie, rapport à la nature, mobilisations socio-environnementales et discriminations fondées sur le genre et les autres rapports de pouvoir. En tant que recherche-action, le projet GENgiBre vise à contribuer à dénoncer les inégalités et à transformer les situations d’exploitation socio-environnementale. Cette contribution au changement social se base sur plusieurs processus : création d’espaces et de temps de production de connaissances avec les agricultrices ; partenariats avec des organisations du mouvement agroécologique et féministe ; réflexions et débats plus larges, dans les municipalités concernées, et dans certains espaces de la société civile et de l’Université.

Crédits photos : archive GENgiBRe